Para mí una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos. De reconocerlos y de contenerlos. De vivir no a pesar de ellos, sino productiva e inteligentemente en ellos. Que sólo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, maduro para el conflicto, es un pueblo maduro para la paz (E. Zuleta, 2005).

Pablo Emilio Angarita Cañas[1]

Para mí una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos. De reconocerlos y de contenerlos. De vivir no a pesar de ellos, sino productiva e inteligentemente en ellos. Que sólo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, maduro para el conflicto, es un pueblo maduro para la paz (E. Zuleta, 2005).

Desde que se iniciaron los diálogos de negociación entre el Gobierno colombiano y la organización insurgente FarcEP, un tema central de la agenda política nacional ha girado en torno al denominado “posconflicto”, entendiendo por tal la fase a la que pasará una vez firmado el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, con los seis puntos pactados en la agenda de negociación y frente a los que esperan profundizar y concretar en acuerdos específicos[2]. Una de las consecuencias, anhelada por los colombianos partidarios de la solución política, es lograr una pronta cesación de las confrontaciones bélicas entre las partes y que los insurgentes hagan una definitiva dejación de sus armas.

En este artículo, en primer lugar me ocupo del término posconflicto; en segundo lugar hago una sintética retrospectiva acerca de los antecedentes históricos de los conflictos sociales y políticos; luego, en un tercer apartado, destaco los procesos de paz en Colombia, especialmente desde finales del siglo pasado. Un cuarto acápite está dedicado a analizar la (in) seguridad que se ha vivido en los últimos años en Colombia y la relación de ésta con el accionar de los grupos insurgentes; en un quinto apartado expongo los otros acuerdos que quedan pendientes, una vez firmada la desmovilización con las guerrillas. Para finalizar, señalo la importancia de profundizar en una educación para la paz.

¿Cuál posconflicto? ¿Cuál paz?

En los medios de comunicación y en la opinión pública nacional pululan muchos comentarios acerca de las negociaciones entre las Farc-EP y el significado de estos acuerdos; frente a lo cual se difunden ideas erróneas, unas por desconocimiento y otras deliberadamente falaces, con claras intenciones políticas de torpedear el proceso.

Una de esas expresiones desacertadas, ampliamente reiteradas por el Gobierno y los medios de comunicación, con eco en el conjunto de la sociedad y que, aunque esté ampliamente generalizada, no por ello deja de ser errónea, es la de identificar la paz con la eventual firma de los acuerdos entre el Gobierno y las organizaciones guerrilleras; asunto tan equívoco como equiparar el cese de las hostilidades armadas con la finalización del conflicto, error cuyo trasfondo es igualar conflicto con violencia armada.

Hace mucho tiempo que la literatura especializada (J. Galtung, Howard Ross, entre muchos otros) ha señalado que los conflictos inherentes a las sociedades son la base de desarrollo de los pueblos, mientras que la violencia es apenas una de las formas de tratamiento de éstos; en tanto que la violencia armada y la guerra –su forma superior, masiva y organizada– son la manera más cruenta de tramitar las contradicciones de diverso orden (económico, social, religioso, político y cultural) entre países o en el interior de una nación (Waldmann, 1999). Desde ese punto de vista, un acuerdo entre el Gobierno y los grupos guerrilleros no conlleva a la desaparición de los conflictos, dado que continuarán existiendo las profundas contradicciones en el orden macroeconómico, social y cultural, así como en las micro-relaciones interpersonales. La omnipresencia de los conflictos, hoy en día, tienen un lugar común en las ciencias sociales; por ello, de cara a los acuerdos entre Gobierno e insurgencia, resulta indispensable recordar y divulgar el sentido de los conflictos como una contribución a la educación ciudadana en este asunto. De ahí que resulte pertinente rescatar investigaciones producidas desde la UNESCO, en torno a los conflictos y la paz, dentro de las cuales reviste particular claridad el texto de la egipcia Nazli Moawad, quien en uno de sus apartes propone:

Uno de los primero pasos es entender el potencial positivo inherente en todas las situaciones de desacuerdo. Necesitamos transformar cómo pensamos sobre los conflictos. Solemos pensar que el conflicto es siempre una disrupción del orden, una experiencia negativa, un error en las relaciones. Sin embargo, hemos de entender que el conflicto es un crecimiento de la diversidad que puede ser utilizado para clarificar las relaciones, proporcionar caminos adicionales de pensamiento y opciones para actuar de una forma no considerada previamente, y abrir posibilidades para mejorar la relación[3] (Trad. Fisas, 1996).

En el terreno de los conflictos armados, en el esperado caso en que las Farc y el ELN se llegaren a transformar de organizaciones insurgentes a fuerzas políticas desarmadas, no por ello desaparecerán los conflictos violentos en Colombia; pues cabe recordar que en muchos lugares del territorio nacional, actualmente, operan otra variedad de agrupaciones violentas como los neoparamilitares[4], las llamadas Bacrim (bandas criminales) y un sinnúmero de colectivos delincuenciales que hacen parte de los actores de nuestro complejo panorama de violencia e inseguridad.

Teniendo en cuenta los anteriores argumentos, considero equivocado denominar posconflicto a la fase posterior a los acuerdos entre las organizaciones guerrilleras y el Gobierno colombiano; dado que, como se advirtió, seguirán existiendo conflictos de diverso tipo en nuestra sociedad, por lo que tal vez sea más preciso nombrarla posnegociación o posacuerdos. Además, porque adicional a las guerrillas insurgentes, en Colombia continuarán vigentes los conflictos armados representados por organizaciones criminales con diverso poderío económico, político y militar; con notoria presencia en numerosos lugares del país, e incluso con nexos transnacionales. Escenario cualitativamente diferente al vivido en Centroamérica (El Salvador y Guatemala) con los acuerdos de paz entre guerrillas y Gobierno en la última década del siglo pasado, cuando los protagonistas de las confrontaciones armadas eran esos dos bandos; de modo que, al disolverse militarmente las primeras, quienes pasaron a emerger como protagonistas visibles del conjunto de los problemas estructurales de esas sociedades, fueron criminales comunes aislados o grupos de delincuentes sociales marginales, sin mayor poder o respaldo en la población.

Asimismo, cabe recordar que el cese de hostilidades bélicas entre los contradictores políticos (guerrillas versus Estado), a lo sumo puede constituir una paz política, o lo que algunos expertos llaman paz negativa, que puede ser un punto de partida para más adelante lograr la paz social (paz positiva). Pero, en todo caso, no es dable confundir estos acuerdos y cese al fuego con el fin de la violencia y los conflictos en Colombia. Es necesario hacer constar que no se trata de un simple debate académico o una disquisición nominalista; pues llamar al momento que viviremos los colombianos como “postconflicto”, genera una falsa expectativa en la sociedad, que al enfrentarse posteriormente a la cruda realidad puede revertir en una trágica frustración y en reacciones inesperadas, sin olvidar que, en cualquier caso, toda paz por óptima que sea, no deja de ser imperfecta, como bien lo han explicado diversos expertos (Martínez, 2001: 206-207).

En el terreno de los conflictos armados, en el esperado caso en que las Farc y el ELN se llegaren a transformar de organizaciones insurgentes a fuerzas políticas desarmadas, no por ello desaparecerán los conflictos violentos en Colombia; pues cabe recordar que en muchos lugares del territorio nacional, actualmente, operan otra variedad de agrupaciones violentas como los neoparamilitares.

Desde que nos independizamos del Imperio español, los colombianos hemos estado entrampados en interminables conflictos armados y guerras civiles (Angarita, 2011). Antes de que existiesen organizaciones guerrilleras de izquierda (Farc, ELN, EPL y otras), ya teníamos múltiples colectivos armados, como lo expondremos en el siguiente apartado.

Antecedentes históricos de los conflictos sociales y políticos

Con posterioridad al proceso de independencia del Impero español en 1819, Colombia vivió una situación de aparente institucionalidad en medio de constantes confrontaciones armadas, como las “nueve grandes guerras civiles, dos internacionales con el Ecuador y decenas de revueltas regionales, especialmente durante el período federal” (Tirado, 2001: 171). En contraste con buena parte de América Latina donde hubo gobernantes que se perpetuaron en el poder, por lo que se dieron frecuentes golpes militares, en Colombia durante todo el siglo XIX tan solo se presentaron tres golpes de Estado: el de José María Melo (1854), el de Tomás Cipriano de Mosquera (1861-1864) contra Ospina y el de los radicales (Manuel Murillo Toro, 1864- 1866) contra Mosquera.

En el ámbito jurídico-político, durante las primeras décadas posteriores a la independencia de España, en Colombia fueron sobresalientes las Constituciones que desencadenaron guerras y las contiendas militares adelantadas con el propósito de imponer una Constitución Política (Valencia, 1987). Las devastadoras condiciones económicas y sociales dejadas por las guerras de independencia y las relaciones con el mundo capitalista de la época, llevaron a la emergencia de nuevos conflictos económicos y sociales, que se expresan de diversos modos en sus frágiles instituciones y en las disímiles constituciones políticas que, aun así, representaban un importante referente para la definición de los poderes y para establecer mecanismos de solución de los conflictos. Con todo y haberse dado la independencia, no se podría afirmar que existiese propiamente un Estado nación; pues en la base de las guerras regionales “sobrevivían vigorosas identidades regionales o locales, que se percibían en buena parte ligadas a diferentes constituciones étnicas, distintas tradiciones culturales o a contrapuestos intereses económicos” (Melo, 2001: 21). No obstante, los historiadores afirman que, para entonces, casi toda la población (visibilizada) hablaba el mismo idioma y profesaba la misma religión católica; “el mestizaje se encontraba más avanzado que en cualquier otro país hispanoamericano y solo algunos grupos indígenas[5] estaban por fuera de la nacionalidad colombiana” (Melo, 2001: 20).

Las numerosas guerras intestinas llevaron al fraccionamiento de aquella subregión americana, en la que recién surgía un país independiente. Confrontaciones políticas y militares entre federalistas y centralistas en las que, con altibajos, predominaron los federalistas hasta imponerse finalmente las ideas centralistas, desde la Constitución aprobada en 1886 y hasta el presente. Diversos estados federados integraban la débil confederación[6] que a lo largo de las décadas fue asumiendo diversos nombres[7].

Al registrar la suerte vivida por las clases subalternas durante este período posindependentista, el historiador y líder sindical Ignacio Torres Giraldo explica el origen de las guerras civiles como resultado de diversos factores. En primer lugar, debido a que la élite dominante, surgida de la guerra de Independencia, dejó intacta la estructura feudal de la Colonia, dando privilegios a esclavistas y encomenderos, al tiempo que trató de implantar una superestructura jurídico política de estilo democrático-liberal, un “sistema de derecho burgués, un Estado de leyes que no podía asimilarse a la realidad económica y social de la nación” (Torres, 1973, v. 2: 2). La segunda causa de las guerras civiles, señalada por Torres, fue la proclamación de libertad –propia del régimen republicano emergente– que se contradecía con la no resolución de los dos problemas fundamentales heredados de la Colonia: la esclavitud y la cuestión nacional indígena; pues, aunque el esclavo dio su sangre en la guerra contra el Imperio español –el que continuó hasta 1852–, sus discriminados descendientes seguían aportando combatientes para las guerras civiles, al igual que los indígenas quienes entregaban sus vidas y sus bienes en las contiendas. La tercera causa de las guerras civiles es atribuida a la miseria vivida por el pueblo laborioso de la época, que lo llevaba desesperadamente a unirse a uno u otro de los bandos enfrentados (1973, v. 2: 2).

Durante el siglo XIX, las Sociedades Democráticas[8] constituyeron el más destacado movimiento de resistencia de los sectores subalternos, por su decisivo papel social y político en la historia nacional. Debido al gran auge que éstas tomaron, fueron duramente atacadas por los Sociedades católicas que, conformadas por grupos de fanáticos, se convirtieron en baluartes de la mayor reacción conservadora, con lo que llevaron a radicalizar más a los artesanos.

Desde la década de los ochenta del siglo XIX hasta la actualidad, en Colombia se han configurado siete proyectos políticos propuestos por las élites para asegurar el control del Estado o recuperarlo, en los casos en que lo habían perdido, así fuese parcialmente, a saber: 1) la Regeneración y la hegemonía conservadora (1878- 1930); 2) la República liberal, particularmente la “Revolución en Marcha” (1930-1945); 3) Estados de excepción, violencia y dictadura (1945- 1957); 4) el Frente Nacional e inicio del tránsito al neoliberalismo (1958- 1990); 5) Estado social de derecho y apertura económica (1991-2002); 6) la Seguridad democrática (2002-2010), 7) Prosperidad y proceso de paz (2010- 2018). Todos estos regímenes políticos se han conformado en confrontación con significativas resistencias de las clases subalternas, en una dinámica socioeconómica, cultural y política que muestra continuidades y rupturas con sus respectivos procesos anteriores.

El primer proyecto de Estado-nación se inicia en 1885, y con la Constitución de 1886 adquiere una formalización jurídico-política de trascendencia histórica, que perduró varias décadas y sentó las bases del Estado contemporáneo, algunos de cuyos rasgos más significativos continúan vigentes bajo el régimen político actual.

En lo transcurrido del presente siglo, se destacan dos regímenes políticos diferentes. De una parte, la política de Seguridad Democrática (Álvaro Uribe Vélez, 2002-2010) que, en buena medida, es continuación del tratamiento autoritario a los conflictos sociales y políticos, al tiempo que representa la versión contemporánea de la respuesta dada por la élite dominante a las demandas sociales de los sectores subalternos, y que fue exhibida como una novedosa alternativa frente a “la inseguridad” –consideró el problema central de los colombianos–, y liderada por quien se valoraba predestinado para salvar la nación, logrando efectivamente cautivar con su discurso y sus prácticas a la mayoría de colombianos, con su política y estilo de gobierno bonapartista que hunde sus raíces en las particularidades histórico culturales de la sociedad y su tipo de Estado.

Desde la década de los ochenta del siglo XIX hasta la actualidad, en Colombia se han configurado siete proyectos políticos propuestos por las élites para asegurar el control del Estado o recuperarlo, en los casos en que lo habían perdido, así fuese parcialmente.

De otra parte, tenemos el régimen encabezado por el presidente Juan Manuel Santos, formado en las entrañas del establecimiento perteneciente a la clase social que ha dirigido al país y fiel intérprete de la política de Seguridad Democrática, aunque por su estilo de gobierno y la forma de relacionarse con los sectores de oposición, constituye un giro frente al Gobierno que le precedió. Sin modificar un ápice el modelo de desarrollo económico imperante (neoliberalismo), ni la estrategia política internacional (confianza inversionista para atraer capital extranjero), su rasgo más visible lo ha constituido el proceso de negociación con los tradicionales grupos armados (guerrillas de izquierda), con lo que se ha ganado la simpatía y el aplauso de importantes sectores de la sociedad colombiana y de la opinión pública internacional, al igual que ha recrudecido las diferencias políticas con sectores de la derecha guerrerista, que solo ven viable la comerciantes y los terratenientes. Además de la represión contra ellas, como estrategia para contrarrestar su influencia en las masas, la élite impulsó las Sociedades populares, inspiradas por el clero, poco tiempo después denominadas paz mediante la derrota militar de las guerrillas o su rendición incondicional.

Procesos de paz en Colombia

Los últimos años del siglo XX revelan un auge de los movimientos por la paz en Colombia. En septiembre de 1997, se realizaron diversas marchas y concentraciones convocadas por las centrales obreras en distintas capitales de departamentos. Se calcula que un millón de personas, de diversas regiones, se movilizaron para pedir al Gobierno nacional el diálogo, como único mecanismo para ponerle fin a la violencia que azotaba al país.

También, se efectuaron multitudinarias marchas en apoyo al “Mandato Ciudadano por la Paz”, convocado para las elecciones del 26 de octubre de 1997, que arrojó una votación de cerca de 10 millones de personas en favor de la paz (García-Durán, 2006: 147). Cifra muy significativa, si se tiene en cuenta que la abstención tradicionalmente ha sido muy alta (alrededor del 60%). El número de votos obtenidos por el “Mandato” fue mayor que la suma de todos los votos de los candidatos presidenciales en las elecciones realizadas el año siguiente. Por ello, cabe afirmar que la máxima expresión de conciencia ciudadana de búsqueda de una solución política negociada al conflicto armado, la constituyó el “Mandato Ciudadano por la Paz”, que simbolizó un multitudinario plebiscito ciudadano de expresión de indignación y cansancio con la guerra y, al mismo tiempo, de búsqueda de alternativas no violentas al conflicto.

Uno de los desenlaces de los movimientos por la paz, fue la instauración de una zona desmilitarizada para adelantar diálogos entre las guerrillas insurgentes de las Farc y el Estado en cabeza de la administración Pastrana. Este intento de negociación, finalmente fracasó. Los primeros meses de 2002 estuvieron marcados por varias situaciones: crecimiento de acciones militares de la insurgencia (ataques a poblaciones, secuestros y otros); expansión e intensificación del accionar paramilitar; demora en el inicio de las negociaciones entre el Gobierno y las Farc, pese a la existencia del Caguán como zona desmilitarizada para los diálogos, y desarrollo de la campaña electoral, cuyo punto central de debate era la postura frente al conflicto armado. Los medios de comunicación venían estimulando en la opinión pública el sentimiento de rechazo a la “zona de despeje”; y con ésta, la posible solución negociada al conflicto, lo cual se tradujo en un aumento del porcentaje de quienes en las encuestas se pronunciaban a favor de soluciones de fuerza.

La política de Seguridad Democrática, implantada durante las dos administraciones de Uribe, respondió a un contínuum histórico que profundizó y perfeccionó las políticas adelantadas por las clases dominantes durante los gobiernos que le precedieron.

Durante la Administración Pastrana se fortalecieron cuantitativa y cualitativamente las Fuerzas Armadas con recursos provenientes del Plan Colombia, nombre con el que el Pentágono concretó su estrategia de lucha, inicialmente contra las drogas y luego contra el “terrorismo” en Colombia. El 20 de febrero de 2002, el Gobierno canceló abruptamente la zona desmilitarizada en la que se había asentado el poder hegemónico de las Farc. La ruptura de los diálogos constituyó un punto de inflexión decisivo, en el que la élite dirigente y la “opinión pública” nacional abandonaron los esfuerzos de una salida no violenta y marcharon hacia la consolidación de estrategias de guerra como mecanismo para enfrentar el conflicto armado.

En los primeros años del presente siglo, en Colombia se vivían reiteradas expresiones de violencia e inseguridad que configuraban un ambiente de zozobra y pesimismo colectivo, traducido en ingobernabilidad que, orientada mediáticamente, apuntaba a señalar al actor insurgente como principal responsable y, al mismo tiempo, se mostraba condescendiente con las fuerzas contrainsurgentes ilegales (paramilitares), y con los abusos contra la población cometidos por la Fuerza Pública. Estos últimos hechos eran justificados con el argumento –abierto o implícito– de la imperiosa necesidad de derrotar a toda costa a las guerrillas izquierdistas, las cuales se publicitaban ante el país como la causa central de todos los males de los colombianos y, en consecuencia, el enemigo por combatir. De esta manera, la “seguridad” se fue posicionando hasta imponerse en el imaginario colectivo como la necesidad prioritaria de los colombianos.

Las clases dominantes se sentían afectadas económicamente como consecuencia de las acciones violentas, las amenazas, las extorsiones, los secuestros y otras prácticas propias de las dinámicas de la guerra; situación magnificada a tal grado que la población se llenó de miedo, incertidumbre y desesperanza. En los primeros meses de 2002 se adelantó una campaña electoral en la que se impuso el rechazo a la “zona de despeje” y a la solución negociada del conflicto, mientras que sectores de la élite aprovecharon para enriquecerse vía narcotráfico e incrementar las empresas de seguridad privada. En ese escenario, reforzado por el ambiente internacional de lucha contra el terrorismo, favoreció la aceptación de la “seguridad” como problema prioritario de la nación y las soluciones militares para enfrentarla. Pues, en el contexto internacional se mantenían vivas las imágenes del 11 de septiembre de 2001 y la propaganda mediática de lucha contra el terrorismo que justificaba las restricciones a las libertades e imponía las soluciones de fuerza. En esta lógica, y con gran despliegue en los medios de comunicación, los colombianos acogieron mayoritariamente –incluidos sectores más necesitados– el programa de Seguridad Democrática, liderado por el candidato Uribe, quien se presentó como el “salvador” de la nación. La prioridad de la seguridad unió a los empresarios y a los medios de comunicación, quienes contaron con el irrestricto apoyo de los Estados Unidos.

La política de Seguridad Democrática, implantada durante las dos administraciones de Uribe, respondió a un contínuum histórico que profundizó y perfeccionó las políticas adelantadas por las clases dominantes durante los gobiernos que le precedieron. La conformación del Estado colombiano se ha dado en medio de múltiples conflictos económicos, sociales y culturales, en los que una élite dominante ha esgrimido la inseguridad, el peligro de la subversión y el desorden público como pretextos para aplicar estrategias de control frente a las clases subalternas, consideradas “peligrosas”. Las luchas reivindicativas y las movilizaciones sociales de sectores excluidos han sido el argumento para justificar la producción de normas jurídicas y de acciones represivas que, como dispositivos de poder ideológico y coercitivo, garantizan la hegemonía de las clases dominantes.

La visión de la seguridad aplicada durante los dos mandatos de Uribe, impuso medidas dirigidas a la “recuperación de la autoridad, tranquilidad ciudadana, confianza inversionista y cohesión social”. Bajo la política de Seguridad Democrática se protegieron intereses de las clases dominantes mientras se vulneraban los derechos –integralmente considerados– de las mayorías nacionales. Fue una política que identificó violencia política con terrorismo y, siguiendo esta lógica, asimiló las protestas sociales y a quienes las apoyaban como “terroristas”. Uno de sus pilares estratégicos fue la conformación de “Redes de cooperantes e informantes” que, según informes oficiales, llegaron a tener cuatro millones de personas coordinadas desde el poder central, y que involucraban civiles en el conflicto armado, con violación de las regulaciones consagradas en el DIH, en donde “las fuerzas de seguridad del Estado utilizaron a menores de edad como informantes”, según lo denunciado por Amnistía Internacional (AI, 2009).

A pesar de los discursos triunfalistas del Gobierno, finalizados los mandatos de Uribe, el balance de esta política de seguridad mostraba un lamentable panorama en materia de derechos humanos: gran cantidad de desapariciones forzadas, ejecutadas durante este período (25.185 casos), y de personas masacradas exhibidas como “muertes en combate”, eufemísticamente llamados “falsos positivos”, que tan solo “entre 2006 y 2008, registran por lo menos 1.778 asesinatos atribuidos directamente a la fuerza pública” (Zuleta, 2010), y que “entre julio de 2002 y diciembre de 2007, equivalían a un aumento del 67,71%, respecto del cuatrienio anterior” (OCCEEU, 2009). El perfil de las víctimas reveló que la violencia estatal estaba dirigida contra líderes sociales, sindicalistas, defensores de derechos humanos y contra personas excluidas o socialmente marginadas.

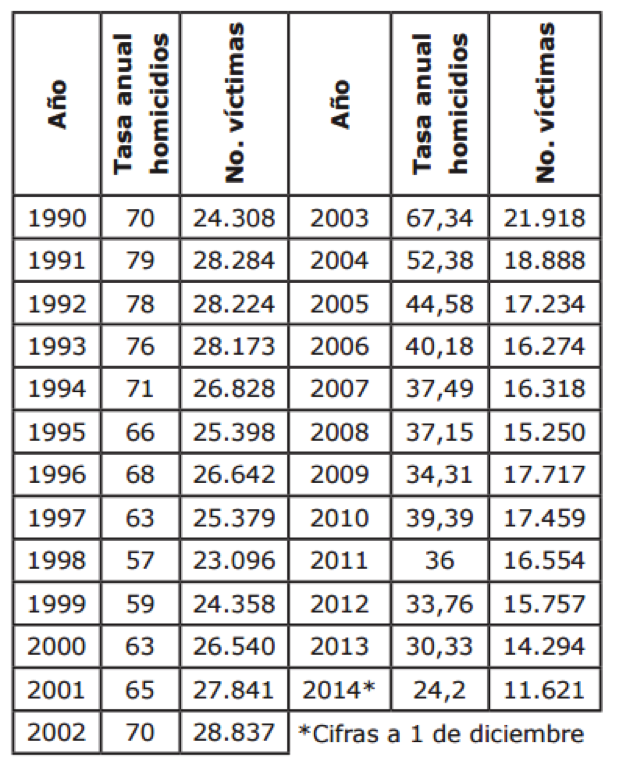

Cuadro 1. Colombia, homicidios y tasa anual 1990-2014

*Cifras a 1 de diciembre Fuente: Elaboración propia con datos de la Revista Forensis del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses –INMLCF– y la Policía Nacional.

La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas informó de un total de 35.086 casos, además, que las desapariciones forzadas aumentaron dramáticamente entre el 1 de enero de 2007 y el 21 de octubre de 2008, período en el que se registraron 7.763 casos, de los cuales 3.090 ocurrieron durante el año 2008; sin embargo, los registros de Medicina Legal y Ciencias Forenses consideran cifras aún mayores. De otra parte, a junio de 2010, el número de hectáreas entregadas por los jefes paramilitares al Fondo de Reparación para la restitución de tierras a las víctimas era de 6.765; lo cual, comparado con los 5,5 millones de hectáreas reportadas en el informe de la Contraloría General de la Nación, permite afirmar que los victimarios solo habían devuelto el 0,12% de las tierras de las víctimas (Codhesel, 2010).

El Gobierno de Uribe defendió a ultranza el “orden” y la “autoridad”, al tiempo que rechazó las reivindicaciones sociales, a las que sindicó de “terrorismo”, como reflejo de su concepción autoritaria, disfrazada de relaciones paternalistas entre el gobernante y la sociedad. El concepto de autoridad, expresado por Uribe, es un rasgo común al populismo y al bonapartismo. El propio Uribe se autoproclamó “gobernar más como padre de familia que como político”, para lo cual se apoyó en un reiterado lenguaje cargado de diminutivos, al tiempo que promovía su visión retrógrada sobre varios asuntos de la vida de los colombianos, como las relaciones sexuales, el matrimonio, el uso de alucinógenos, entre otros. Mediante “generosas dádivas”, con programas como Familias en Acción, hizo gala de un paternalismo asistencialista que exoneró al régimen de ejecutar políticas de empleo digno, mientras lograba conmover la gratitud, traducida en apoyos incondicionales.

Las voces críticas fueron tomadas como “traidores a la patria”, “terroristas” o “amigos de los terroristas”. De esta manera se asumió la democracia simplemente como una pose discursiva, una retórica vacua, pues, realmente en la población se reforzó la idea de que las posturas diferentes son peligrosas; de allí la estigmatización a la oposición, e incluso, la eliminación de algunos. No obstante, los afanes hegemónicos del régimen contaron con resistencias de organizaciones sociales, sectores críticos de la intelectualidad e incluso de disidentes de las propias filas uribistas, quienes advirtieron de los riesgos de estas prácticas para la democracia.

Bajo la presidencia de Uribe se pretendió sustituir el Estado de derecho por un Estado “comunitario” o un Estado “de opinión” en el que se promovió una relación directa, saltando los canales institucionales, para lo cual el régimen empleó mecanismos como: Consejos comunales de Gobierno, referendos y reelección presidencial, que constituyeron plebiscitos de apoyo al primer mandatario. Estos procedimientos condujeron a una concentración de poderes y a desinstitucionalizar el ordenamiento jurídico propio del Estado de derecho.

En ese contexto, fue impensable adelantar un proceso de paz, en tanto que la única política posible y aplicable fue la confrontación militar, en la que en su materialización jugó un papel protagónico el entonces Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, quien paradójicamente en el siguiente Gobierno va a tomar como centro de su política la negociación y búsqueda de acuerdos con las guerrillas izquierdistas.

En el escenario internacional, como lo ha reseñado el ex rector de la Universidad Nacional, profesor Moncayo (2011: 30), Colombia no escapa a las consecuencias del inexorable proceso de globalización que restringe la tradicional soberanía en muchos órdenes, en especial en lo monetario, en lo comercial, en los rasgos de sus actividades industriales y agropecuarias, en la calificación y uso de su fuerza laboral, en el control de su territorio y de su patrimonio natural y cultural, y en las particularidades de su propio orden jurídico interno y en las formas de administración de justicia.

En agosto de 2012 se hizo público el acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la organización insurgente Farc-EP, para dar inicio a los diálogos de negociación entre las dos partes. Desde esa fecha hasta la actualidad, un tema central de la agenda política nacional ha girado en torno al denominado “posconflicto”, entendiendo por tal la fase a la que pasará una vez firmado el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, con los seis puntos pactados en la agenda de negociación y frente a los que se espera profundizar y concretar acuerdos específicos[9]. Los colombianos partidarios de la solución política anhelan lograr una pronta cesación de las confrontaciones bélicas entre las partes, incluyendo la dejación definitiva de las armas insurgentes y, de parte del Estado, respeto a los derechos humanos.

Inseguridad y delitos de mayor impacto social en Colombia

Se calcula que los homicidios atribuibles a las organizaciones guerrilleras constituyen menos del 10% del total de los ocurridos en el país. Además, los cambios demográficos develan que alrededor del 70% de la población colombiana vive en las ciudades que con los procesos de modernización y desarrollos tecnológicos ocurridos, en estos centros urbanos han emergido nuevas expresiones de violencia e inseguridad que generan intranquilidad en los habitantes, situación que se presta para todo tipo de manipulaciones, especialmente de carácter religioso o político.

Del conjunto de conductas consideradas como delito en Colombia, la criminología oficial tradicionalmente ha seleccionado las que considera de mayor impacto social, y sobre ellas ha hecho un seguimiento y construido unas estadísticas ampliamente difundidas en los medios de comunicación, con las que los ciudadanos construyen un imaginario social delictual que reafirma un discurso sobre la inseguridad, lo que a su vez es el “soporte empírico” para demandar de las autoridades más y mejores medidas seguritarias. Esta lógica de percepción ciudadana de inseguridad y demandas al Gobierno por mayor atención a la misma, está montada sobre la sentencia schmittiana de “quien da protección exige obediencia” (Schmitt, 1971). Por ello, el miedo ante la inseguridad ha terminado siendo ampliamente utilizado por los gobiernos, para legitimarse, como frecuentemente ha ocurrido en diversos países[10].

Según las estadísticas del Ministerio de Defensa Nacional, “comparado el período enero-agosto de 2014 con el mismo período del 2010, los únicos delitos que presentan reducción son: homicidio (-15%), piratería terrestre (-21%) y hurto de automotores (-5%). Todos los demás delitos han aumentado, así: hurto a personas (46%), hurto de motos (65%), hurto a residencias (8%), hurto a comercio (52%), secuestro (18%), hurto a bancos (33%), extorsión (138%) y actos de terrorismo (61%)” (Ágora Consultorías, 2014a).

En materia de extorsiones, las estadísticas del mismo ministerio señalan un notorio incremento en Colombia; pues de 1.892 denuncias en el año 2012, se pasó a 4.037 en 2013. Se destaca Antioquia como el principal departamento en el que se presentó este delito, que en el año 2012 fue de 352 y en el 2013 aumentó a 872 denuncias; cifra que para el mismo año dista bastante de los otros departamentos que le siguen en su orden: Valle del Cauca con 391 y Bogotá con 367 (Ágora Consultorías, 2014b).

A propósito de la selección de los delitos, es necesario resaltar que tradicionalmente la lista de los de mayor impacto social, elaborada por los organismos oficiales (Policía, MinDefensa y otros), está construida sobre la base de agresiones a la vida y a la propiedad privada. Sin desconocer el alto daño social de estos delitos, cabe resaltar que en esta clasificación no aparecen otras conductas criminógenas que afectan bienes públicos de manera generalizada, como la corrupción, los relacionados con precios y adulteración de medicamentos, distribuidos legal o ilegalmente en la población; las diversas modalidades de fraude en las construcciones privadas y públicas, los cuales, pese al enorme daño social producido, no existe la misma conciencia social de su impacto negativo ni se tiene un seguimiento estadístico riguroso, publicado de similar manera a como ocurre con los otros delitos seleccionados.

La inmensa mayoría de los delitos registrados en Colombia, particularmente en las grandes ciudades, es protagonizada por grupos ilegales, que actúan aisladamente o articulados a organizaciones criminales de narcotráfico u otras rentas ilegales; además de una creciente delincuencia callejera dedicada a atracos, hurto de celulares, raponazos, etc., que no tienen que ver con los grupos insurgentes, por lo que una eventual desmovilización de éstos no impactará directamente en disminuir la violencia ni la inseguridad urbana. Es más, teniendo en cuenta la experiencia internacional, por ejemplo, los procesos de acuerdos y desmovilización en El Salvador y Guatemala, la dejación de las armas por parte de las antiguas guerrillas en esos países fue seguida por un incremento, tanto de delincuencia común como de agrupaciones carentes de alternativas políticas, según el caso de las maras –Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 (M-18)–; situación similar podría presentarse en Colombia en donde, de hecho, ya existe una importante cantidad de agrupaciones armadas ilegales, diferentes a los insurgentes de las Farc y el ELN.

El conflicto armado colombiano, protagonizado por los grupos insurgentes, en los últimos años ha tenido como principal escenario de operaciones los campos colombianos, de modo que en las ciudades su accionar es exiguo; por lo cual, una eventual desarticulación de estas guerrillas no se traducirá necesariamente en una disminución de los agentes violentos en los centros urbanos, y más, teniendo en cuenta que en Colombia existen problemas socioeconómicos de orden estructural (desempleo y profundas inequidades sociales), que no hacen parte de la mesa de negociación de La Habana, y acerca de las cuales, en el corto plazo, no se vislumbra una sustancial modificación. Se considera necesario resaltar que lo más factible del futuro inmediato, posacuerdos con las Farc, es una agudización de los conflictos sociales y políticos en las ciudades, para los que debemos estar preparados gobernantes y gobernados.

Los otros acuerdos pendientes

Las negociaciones de La Habana, en medio del conflicto armado, han hecho que la opinión pública centre su atención en lo que allí sucede o en las acciones de guerra ocurridas en el territorio nacional, así éstas sean esporádicas. Los debates han estado dirigidos a vigilar una posible impunidad frente a las acciones de la guerrilla, a especular acerca de la sincera voluntad de paz de su parte, y a si habrá reparación a todas las víctimas. Pocas veces se mencionan esos mismos factores cuando se refieren a los agentes estatales, como si existiese el tácito convencimiento generalizado de que el Estado ha obrado correctamente.

Sin desconocer la relevancia de estas discusiones, ya es hora de trascender hacia la reflexión sobre la necesidad de realizar profundos cambios, tanto en las instituciones del Estado como en las prácticas políticas y culturales del conjunto de la sociedad, particularmente en el tratamiento de las múltiples contradicciones que la dinámica social presenta; precisamente, para evitar que en corto tiempo se reanude el conflicto político armado, como infortunadamente ha ocurrido en otros países, donde no se han logrado acuerdos respaldados por serias modificaciones de los factores que generaron los conflictos.

La firma de los acuerdos con las agrupaciones insurgentes puede constituir un punto de inflexión en la historia nacional, y no otro “ensayo más de paz”. Todos los colombianos debemos ser conscientes de que la refrendación de dichos acuerdos, más que un acto jurídico-formal, sea por la vía plebiscitaria o de reforma constitucional, lo que implica son verdaderas transformaciones, indispensables de realizar en los diversos campos y en los diferentes niveles de la pirámide social. Para lograr que los acuerdos Gobierno-insurgencia, constituyan el fin del conflicto político armado y signifiquen realmente un punto de no retorno, se requiere avanzar en la realización de múltiples modificaciones a las instituciones del Estado, empezando por hacer realidad el principio democrático de aceptación de la pluralidad y la diversidad, sobre la base del respeto a las diferencias en todos los terrenos de la vida (creencias religiosas, políticas, sociales, etc.), excepto frente a aquellas que pueden constituir injusticias u odiosas discriminaciones. Es decir, el Estado deberá comprometerse a hacer realidad los postulados consagrados constitucionalmente en la Carta de Derechos Humanos civiles y políticos, como en la de los derechos económicos, sociales, culturales y del ambiente, mientras los colombianos debemos avanzar en introyectar esta cultura de derechos y actuar en consecuencia. Esto parece una apuesta utópica, mas no por ello podemos declinar ante este reto.

Los cambios en la forma de comprender el mundo y en la construcción de una nueva identidad nacional –que nos unifique a todos sin renunciar a las diferencias–, exigen pasar de los postulados retóricos a la materialización en hechos prácticos de orden financiero, como una mayor inversión social en los rubros de salud, educación, vivienda y obras públicas; correlativo a ello, una disminución en el presupuesto para la guerra. Se trata de cambios no solo cuantitativos y presupuestales, sino ante todo de transformaciones en la mentalidad guerrerista de la sociedad civil y de la Fuerza Pública; en esta última se requerirá mayor fortalecimiento de la Policía, cuya tarea principal estará centrada en acciones de prevención social y de atención a los múltiples delitos que los desarrollos científico y tecnológicos demandan (ciberdelincuencia, delitos de cuello blanco, entre otros). Asimismo, una intervención inteligente y civilizada en los problemas de convivencia ciudadana que conlleva el vivir cotidianamente en los conglomerados urbanos. La nueva realidad a la que nos veremos abocados los colombianos, en el contexto de los posacuerdos, exige además de los cambios en la Fuerza Pública, en otras entidades del Estado como la justicia (el papel de la Fiscalía y de los jueces), quienes podrán destinar mayores recursos y canalizar sus energías en la atención de los otros conflictos existentes en la sociedad colombiana.

La firma de los acuerdos con los grupos insurgentes puede constituir una verdadera oportunidad histórica de cambio y unidad nacional para los colombianos; pero, para que ello ocurra, se requiere de profundas modificaciones en la estructura del Estado y en sus políticas y, ante todo, son indispensables transformaciones en la mentalidad y el comportamiento de todas las personas habitantes en este territorio. La superación de la violencia implica asuntos tan elementales como aprender a convivir en la diferencia y a tratar los conflictos cotidianos mediante el diálogo y los instrumentos que ofrecen la ley o las tradiciones culturales diferentes a la violencia. Este es un asunto en el cual debemos empezar por estar convencidos todos, y del que se espera recibir ejemplo de parte de los líderes políticos, religiosos, educativos y sociales. Es decir, se trata de desaprender la violencia y formarnos para enfrentar los conflictos; lo cual, en palabras del catalán V. Fisas, significa: “educar para la disidencia, la indignación, la desobediencia responsable, la elección con conocimiento y la crítica, es decir, para salirnos de las propuestas de alienación cultural y política” (1998: 14).

Educar para la paz

Educar para la paz es enseñar a la gente a encararse de manera más creativa, menos violenta, a las situaciones de conflicto y darles los medios para hacerlo. (Galtung, 1997)

En la medida en que los medios masivos de comunicación en la sociedad actual constituyen verdaderos espacios de educación ciudadana, éstos tienen a su vez una gran responsabilidad ética y política en la tarea de contribuir a formar ciudadanos para la democracia, lo cual exige desligarse de la simple lógica mercantil de la utilidad por encima de valores éticos y democráticos. Es por ello que una revisión de la programación, de sus contenidos y sus diversos espacios (informativos, lúdicos y otros), deberá estar impregnada de este nuevo espíritu que se espera invada la sociedad colombiana; por ejemplo, los libretistas de telenovelas podrán inspirarse en cientos de personajes existentes en el territorio nacional, cuyas acciones son modelo de vida o por el tratamiento civilizado de conflictos, que igualmente podrían cautivar multitudinarias audiencias y que sustituirían de manera gananciosa a los trillados estereotipos de capos, narcotraficantes y demás modelos negativos, que cotidianamente debe consumir desde la infancia hasta toda la teleaudiencia, ante la ausencia de alternativas edificantes.

En un contexto de posacuerdos, se espera que las entidades de investigación judicial puedan disponer de mayor tiempo y recursos humanos y económicos, para dar prioridad a la investigación y sanción de conductas que afectan de manera generalizada a la mayoría de la población, en el entendido que los delitos más directamente relacionados con el conflicto armado podrán haber disminuido.

Se reitera, que de llegarse a concretar los acuerdos entre los grupos insurgentes y el Estado colombiano, esto constituirá un hito histórico más allá de la desmovilización y dejación de armas de un grupo de combatientes, pues se trata de enfrentar la gran deuda social que históricamente ha tenido la dirigencia económica y política colombiana con el conjunto de la sociedad.

En esta tarea deben participar no solo las autoridades gubernamentales, sino los diferentes estamentos de la sociedad, organizaciones sociales y empresariales, diferentes iglesias, educadores, sindicatos, el movimiento cooperativo, periodistas y medios masivos de comunicación. Es decir, todos estamos llamados a jugar un papel protagónico en esta hora crucial para la historia de Colombia.

Referencias

Ágora Consultorías (2014a). “Estadísticas de delitos de mayor impacto social en Colombia”. Comparativo período enero a agosto 2010 vs 2014”. En: Boletín Ágora Consultorías. Octubre 20. Disponible en: http:// es.slideshare.net/donorlan/estadisticasdelitos-de-mayor-impacto-social-encolombia-comparaivo-enero-a-a-gosto- 2010-vs-2014, acceso: 17 de enero de 2015.

___, (2014b). “Estadísticas de extorsión en Colombia, enero a diciembre de 2013”. En: Boletín Ágora Consultorías. Marzo 18. Disponible en http://es.slideshare.net/donorlan/ boletin-agora-consultorias-estadisticas-deextorsion-en-colombia-enero-a-diciembrede-2013, acceso: 17 de enero de 2015.

AI - Amnistía Internacional (2009). La tragedia humanitaria en Colombia empeoró. Disponible en: www.amnesty.org. Consultada el 28 de mayo de 2009.

Angarita C., Pablo E. (2011). Seguridad Democrática. Lo invisible de un régimen político y económico. Bogotá: Siglo del Hombre Editores y Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la U. de A.

CODHESEL (2010). “La racionalidad económica supedita los derechos de las víctimas”. En: Boletín de Derechos Humanos Semillas de Libertad. Disponible en: http://cjlibertad. org/files/Bolet%C3%ADn%20Semillas%20 de%20Libertad%20N%C2%BA%202.pdf, acceso: el 10 de noviembre de 2010.

Fisas, Vicenç (1998). “Capítulo XI: una cultura de paz”. En: Cultura de paz y gestión de conflictos. Barcelona: Icaria/UNESCO.

Galtung, Johan (1997). “La educación para la paz solo tiene sentido si desemboca en la acción”. En: El Correo de la UNESCO, febrero 1997.

García-Durán, Mauricio (2006). Movimientos por la paz en Colombia 1978-2003. Bogotá: CINEP.

Martínez, Vicent (2001). Filosofía para hacer las paces. Barcelona: Ícara.

Melo, Jorge Orlando (2001). “Del Federalismo a la Constitución de 1886”. En: Enciclopedia Nueva Historia de Colombia. Bogotá: Editorial Planeta, vol. 2, pp. 17-42.

Moawad, Nazli (1996). “An Agenda for Peace and a Culture of Peace”. En: From a culture of violence to a culture of peace. France: UNESCO.

Moncayo, Víctor Manuel (2011). “A propósito de la continuidad posuribista: del embrujo al espejismo”. En: Angarita, Pablo E. Seguridad Democrática: Lo invisible de un régimen político y económico. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.

OCCEEU - Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la CCEEU (2009). Ejecuciones extrajudiciales. Realidad inocultable. 2007-2008. Boletín especial. Disponible en: http://www.ddhhcolombia. org.co/files/file/Publicaciones/ejeciones%20 u n a% 2 0 r e a l i d a d% 2 0 i n o c u l t a b l e . p d f. Consultada en el 30 de mayo de 2009.

Perdomo, Jorge (vicefiscal). En diálogo con 6 a.m. “Hoy por Hoy”, 16 de enero de 2015. Disponible en: http://www.caracol.com.co/ noticias/judiciales/, acceso: 16 de enero de 2015.

Rodríguez, Martín (1994). “Educar para la paz y la racionalidad comunicativa”. En: Educando para la paz: Nuevas propuestas. Universidad de Granada, p. 366.

Schmitt, Carl (1971). Legalidad y legitimidad. Madrid: Aguilar.

Tirado Mejía, Álvaro (2001). “El Estado y la política en el siglo XIX”. En: Enciclopedia Nueva Historia de Colombia, vol. II. Historia política 1946-1986. Bogotá: Planeta.

Torres Giraldo, Ignacio (1973 y 1974). Los inconformes: historia de la rebeldía de las masas en Colombia. 5 vols. Bogotá: Margen Izquierdo.

Valencia Villa, Hernando (1987). Cartas de batalla: una crítica del constitucionalismo colombiano. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. CEREC.

Waldmann, Peter; Fernando Reinares (1999). Sociedades en guerra civil. Barcelona: Paidós.

Zuleta Lleras, Felipe (2010). “Quedan notificados”. En: Periódico El Espectador. 21 de marzo, p. 41.

Zuleta, Estanislao (2005b). “Sobre la guerra”. En: Colombia: violencia, democracia y Derechos humanos. Medellín: Hombre Nuevo Editores, pp. 29-30.